過去帳とは?ご用途、種類などについてのご説明

2025-11-01

過去帳とは、その家の仏様(ご先祖様)の法名(戒名)やご命日、

俗名が書かれた帳面になります。続き柄(~父など)を入れて、

ご先祖様からの系譜がわかるようにする場合もあります。

浄土真宗の方はお位牌ではなく、過去帳に法名を記してお仏壇にご安置します。

そのほかのご宗派の方も、たくさん増えたお位牌をまとめるために過去帳を使用することがあります。

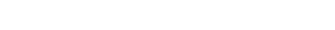

一般的には折本(一枚の紙をじゃばら状に折ったもの)になっています。

デザインやサイズに決まりはありません。お仏壇のサイズやイメージにあわせてご用意されるといいでしょう。

デザインは様々で、金襴で表装されたもの、唐木(黒檀、紫檀など)を使用した物、蒔絵で模様が描かれたものなどがあります。

じゃばらになっています。

日付が入っているタイプもあります。

金襴製の過去帳

左が紫檀製、右が蒔絵入りの過去帳です。

文字書きは基本的に菩提寺のお寺様が行います。

仏具店にかいてもらっていいというご了承がある場合は、

私どもでも文字書きができますので、その場合はご相談ください。

<お仏壇の飾り方>

一般的に見台という過去帳を乗せる台において、ご安置します。

ご法事がくるとその方のページを開いて、お寺様に拝んで頂きます。

過去帳回という過去帳を収納する入れ物もあります。

見台です。過去帳を写真のように置いて飾るための仏具です。

今回のコラムでは過去帳について、ご説明をさせていただきました。

上記以外でご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。